숨을 좀 고르고 나니 귀신이 우는 듯한 소리가 들렸다. 귀신 영화에서 많이 나오는 그 위위위위잉 하는 소리는 내 머리 위 아득한 곳에 길게 이어진 고압선을 스치는 바람 소리였다. 초생달이었을까, 그믐달이었을까. 어쨌든 찢어질 듯이 웃는 냉혹한 마귀의 입 같은 달이 하늘에 있었다. 그 달은 나를 놀리고, 바람 소리는 겁을 주는 하늘 밑에서 이 인간은 개 떨듯 와들와들 떨었다.

눈앞에 여울물이 소리 내며 흐르고 있었다. 여울 위쪽에는 얇은 얼음이 보였다. 얇은 얼음보다 상류에는 두꺼운 얼음, 즉 이 인간이 살아보려고 박치기를 해대던 얼음짱이 아득하게 펼쳐져 있었다. 얼음판 밑에서 필사적으로 몸부림치며 떠내려 오다가 여울에 이르러 얇아진 얼음을 대갈통으로 깨고 나왔을 거라는 생각, 여기 이렇게 앉아 있다가는 금방 얼어 죽는다는 생각도 들었다.

이 인간은 일어서야 했다. 일어서서 걸어야 했다. 여울을 건너고 비탈길을 올라야 했다. 그런데 일어서지지를 않았다. 잠시 앉아 있는 사이에 물속에서 물을 줄줄 흘리며 나온 바지가, 그러니까 이 인간의 두 다리와 엉덩이가, 자갈밭에 딱 얼어붙어서 떨어지지를 않았다.

동내의를 입었기 때문에 체온이 그 위에 입은 바지까지 전해지지는 못했을 것이다. 추위가 그토록 혹독했는 지도 모른다. 꽁꽁 얼어붙은 자갈밭에서 떼기 좋게 돌출된 돌멩이 한 개를 간신히 떼어낸 다음 그것으로 딱 달라붙은 엉덩이 밑 얼음을 조금씩 깨내는 방식으로 얼음에서 바지를 떼어낸 후 몸을 추스르고 일어났다.

일어섰더니 온 몸이 다시 와들와들 떨렸다. 이가 딱딱 마주쳤다. 입이 얼고, 손 시리고 귀 시린 정도는 아무 것도 아니었다. 서 있기도 어려울 정도로 몸이 와들와들 떨렸다. 개 떨듯 떨면서 나는 악을 써댔다. 쌍욕만 터져 나왔다.

야 이 개 시팔놈들아, 야 이 개 조카튼 새끼들아, 니기미 시팔 개 조카튼 .....

남들은 다 자는 거룩하고 고요한 밤에 강물이 밀어서 강 가운데 생긴 몇 평 안 되는 자갈밭에서 그 인간은 그렇게 욕을 해 대면서 몸에 열을 낸 후 여울로 내려섰는데 그 앞에 흐르는 물의 깊이를 몰라서 발걸음을 앞으로 내딛을 수가 없었다. 방금 그 물에서 나온 자가 다시 그 물에 들어가는 것은 너무나 두려운 일이었다.

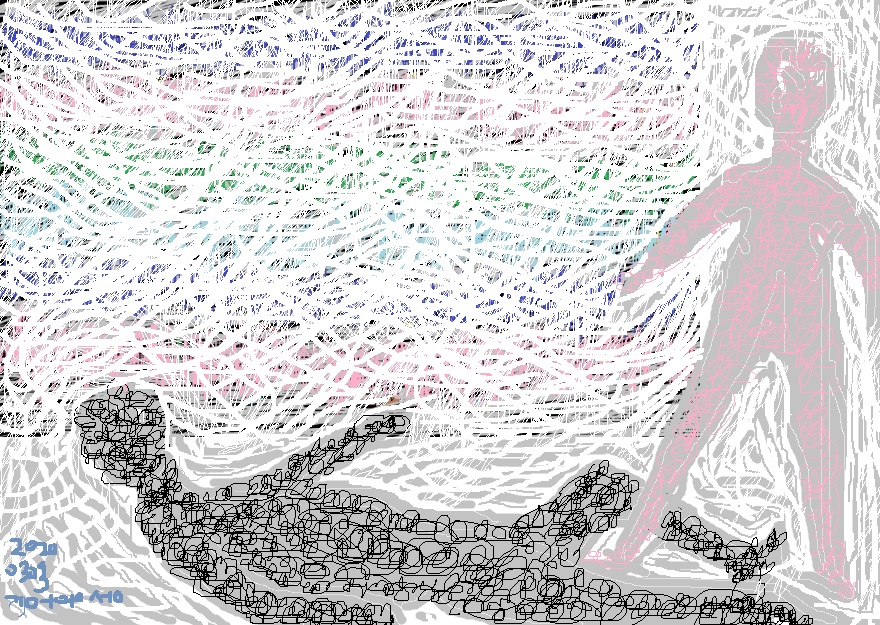

부들부들 떨면서 뒷걸음으로 원위치. 와들와들 떨면서 다시 쌍욕 내지르기. 쌍욕 시리즈를 백 번도 더 내질렀을 때쯤에 분명히 사람이다 싶은 그림자가 건너편에 나타났다. 살려 달라고 도와 달라고 애걸복걸 했는데도 그 그림자는 그냥 우두커니 섰다가는 슬그머니 사라졌다. 이 인간은 악이 바쳐서 소리를 질렀다.

야 이 개새끼야 니가 사람이냐 야 이 시발눔아 사람이 사람 놔두고 그냥 가냐 야 이 개새끼야 야 이 개 쌍놈아 ....

겨우 나룻배 만한 자갈 섬에 표류하여 오도 가도 못하고 개 떨듯 떨다가 동태가 되느니 눈앞의 여울을 건너보기라도 해야겠다고 작정했다. 악을 써서 욕을 해대는 중에 오기가 발동했던 것이다. 오기의 힘으로 한 발 담그기도 무서웠던 여울물에 두 발을 다 담갔을 때 물은 오히려 따스하다는 느낌이 들었다.

한 발 한 발 앞으로 나가서 깊을 것이라고 여겼던 곳에 이르렀을 때 또한번 악을 써서 오기를 불러낸 후 걸음을 옮겼다. 물의 깊이는 겨우 무릎 위를 스치는 정도였다. 물살은 빨랐다. 바닥의 조약돌들은 미끄러웠다. 이가 딱딱딱 마주치도록 온몸이 덜덜덜 떨렸다. 간신히 여울 건너편 땅에 도착했다. 살았다고 안심하기에는 일렀다. 내무반의 뻬치카 옆에 가기 전까지는 아직 산 것이 아니었다.

와들와들 떨렸다. 입을 꾹 다물고 있었지만 아래윗니가 쉴 새 없이 딱딱딱 마주쳤다. 바지 무르팍이 다시 얼어들었다. 나도 모르게 뛰기 시작했다. 뛰면서 욕을 해댔다. 나를 얼음 구멍에 처넣은 놈들을 향해서, 건너편에 와서 우두커니 서 있다가 그냥 돌아간 놈을 향해서, 그리고 군대 생활을 하면서 당한 온갖 수모를 향해서. 온갖 쌍욕을 다 동원하여 외쳤다. 악에 바친 욕설을 구령 삼아서 계속 뛰었다. 약 3킬로에 달하는 부대 정문까지 그렇게 욕을 하면서 뛰었나 보았다. <계속>