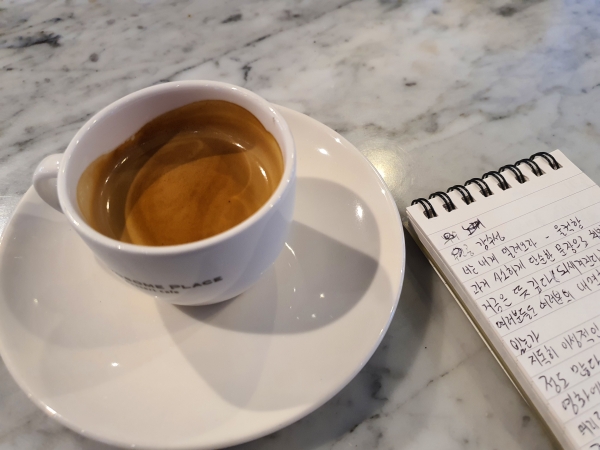

나는 카페에 갈 때 메뉴를 고민하지 않는다. 메뉴 가짓수가 적든 많든 내 선택은 항상 정해져 있다. 에스프레소, 더블 샷. 나는 에스프레소가 좋다. 카페에 가면 항상 에스프레소만 주문한다. 테이크 아웃이 안되는 게 아쉬울 따름이다.

하지만 에스프레소를 주문한다는 것은 곧 카페인 중독자들에게 뿌리내린 아메리카노 체제에 반하는 것이다. 주문할 때마다 주위 아메리카노 광신도들에게 (이 유형이야말로 추운데 아이스 아메리카노를 주문하는 이해할 수 없는 유형이다.) 신기한 시선을 받는 건 이미 적응됐다.

확실히 평범한 기호는 아닌 듯하다. 내 경험으로도 찌푸려진 표정으로 잔을 들고 와 아메리카노로 바꿔 달라는 사람은 봤지만 에스프레소 자체만 주문하는 사람은 거의 못 봤다. 때문에 맛있는 음료들을 두고 굳이 쓰기만 한 에스프레소를 마시냐는 질문도 간간 듣는다.

에스프레소는 뜨거운 물과 높은 압력으로 빠르게 추출한 커피다. 원두에 물을 적시는 전통 방식의 핸드 드립과 다른 나름 최신 공법의 결과물이다. 색이 선명한 크레마와 진한 원두 향은 에스프레소에서만 볼 수 있는 매력이다. 크레마와 함께 입 안에 머금고 마신 후 입 안에 잔잔히 내려앉은 향을 음미하는 맛이 있다.

무엇보다 에스프레소는 근본이다. 이 작은 잔 안에 담긴 충만한 카페인의 정수. 이 정수에 물을 부으면 아메리카노, 우유를 부으면 카페라테가 된다. 요컨대, 에스프레소는 굉장히 진하다는 점이 핵심이다. 한 모금만 마셔도 아메리카노처럼 배부를 필요 없이 현대인의 권장 카페인 할당량 정도는 금방 채울 수 있다. 굉장히 효율적이라 할 수 있다.

하지만 내가 어필하는 매력들은 그다지 타인의 공감을 얻지 못하고 있다. 그 점이 나를 슬프게 한다. 나는 이미 ‘겉멋 잔뜩 든 놈’으로 꼬리표가 달린 지 오래다.

에스프레소는 너무 진해서 쓰고 맛도 없다. 에스프레소의 맛을 본 지인들의 이 평가에서 에스프레소에게 묘한 동질감을 느낀다. 모든 감정을 그대로 드러내면 대다수는 부담스러워 꺼려 한다. 감정을 많이, 묽게 희석하고 나서야 사람들은 그제야 좋아해주고 소비하는 것이다. 온전하지 않은, 희석돼 흐려져 본질을 잃은 진심. 사회에 유통되기 위해 표준에 맞춰야 하는 감정. 어쩌면 내가 에스프레소를 좋아하는 이유는 순전히 맛 때문만은 아닌 것 같다.