달빛이 하얗게 내리는 학교 마당에서 나는 돌아섰다. 누가 안에서 내던진 하얀 슬리퍼처럼 하얀 고양이가 튀어 나왔기 때문이다. 하얀 고양이를 보자 갑자기 그 집에 들어가기가 싫었다.

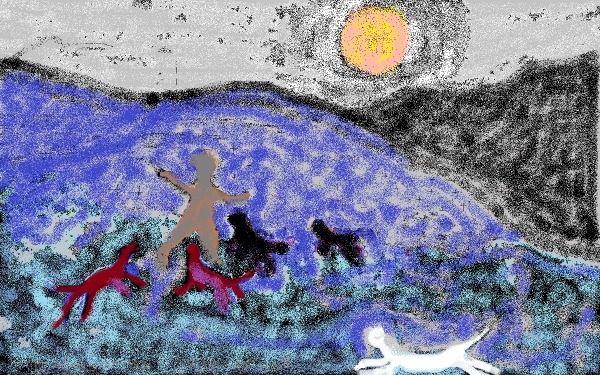

학교 마당이 파도 위의 갑판처럼 출렁였다. 거기 혼자 위태롭게 서서 춤추듯 비틀거리는 사람은 미쉘인가 했더니 병수 형이었다. 병수 형인가 했더니 미쉘이었다. 병수 형은 1975년 12월에 서울 삼청동 자취방에서 연탄가스 중독으로 죽었다. 병수 형은 반야라는 하얀 암고양이와 함께 살았었다.

반야는 병수 형의 죽은 애인의 이름이기도 했다. 병수 형은 반야를 마치 애인처럼 끌어안고 다녔지만 나는 반야가 달갑지 않았다. 그 음산한 울음소리는 특히 싫었다. 그때 나는 도봉산 밑에 살았기 때문에 종로통에서 술 마시다 통금에 쫓기면 병수 형 자취방을 찾아가곤 했다. 병수 형은 집에 없는 날도 많았지만 상관없었다. 언제나 신발장 맨 아래 있는 헌 털신 속에 열쇠를 두고 다녔기 때문이다.

반야도 염려 없었다. 병수 형이 없을 때는 반야도 나타나지 않았다. 병수 형이 없던 어느 날, 자다가 깨보니 반야가 새벽 달빛을 등지고 들창 턱에 웅크리고 앉아 음산하게 울고 있었다. 내가 ‘가’라고 짧게 소리치자 반야는 들창 너머로 사라졌다.

창을 닫으며 내다봤던 골목은 달빛 때문에 밀가루를 뿌려 놓은 것 같이 하얬다. 거기 사람인지 귀신인지 모를 어떤 존재의 모습이 언뜻 스쳤다. 들창을 닫고 다시 누웠는데 좀 전에 스쳤던 모습이 병수 형일지도 모른다는 생각이 들면서 오싹한 느낌이 들었다.

병수 형은 며칠 후에 그 방에서 죽었다. 술에 취해 잠들었다가 연탄가스 중독으로 죽었다. 화장을 했다. 발인하는 날 아침에 나는 구두를 잃어버렸다. 하얀 영안실 슬리퍼를 신고 관을 들었다. 하얀 영안실 슬리퍼를 신고 영구차에 탔으며, 하얀 영안실 슬리퍼를 신고 벽제 화장장에 갔다.

화장을 마친 후, 병수 형 친구 종태 형이 하얀 영안실 슬리퍼를 신은 내 꼴을 보고 말했다. ‘병수의 하얀 부케를 네가 받았구나’ 라고. 병수 형 다음 차례는 나라는 뜻이었다. 그런데 그렇게 말한 종태 형이 먼저 갔다. 그는 이듬해에 북한산 어느 바위틈에서 변사체로 발견됐었다. 부검 결과는 저체온증으로 인한 심장 쇼크였다. 비 오는 날 술에 취해 바위 밑에서 자다가 변을 당한 것이었다. 혹자는 변을 당한 것이 아니라 자살일 거라고 우겼다.

달빛이 하얗게 내리는 학교 마당에서 나는 돌아섰다. 누가 안에서 내던진 하얀 슬리퍼처럼 하얀 고양이가 튀어 나왔기 때문이다. 하얀 고양이를 보자 갑자기 그 집에 들어가기가 싫었다. 미쉘은 영문을 모르겠다는 표정을 지으며 왜 그러냐고 했지만 나는 대답하지 않고 단호한 걸음으로 비탈을 올랐다. 돌아보지도 않았다.

광장에 이르자 개들이 으르렁거렸다. 시퍼렇게 빛나는 눈들과 날카로운 송곳니, 길게 흐르다 뚝뚝 떨어지는 침을 보자 미친개들이 아닐까 싶었다. 머리칼이 곤두섰다. 주변엔 돌도 막대기도 없었다. 나는 급히 혁대를 풀었다. 혁대 끝을 감아쥐고 빙빙 돌렸다.

사납게 짖어대는 개들은 점점 늘어났다. 다섯 마리, 여섯 마리……. 무서웠다. 뛰고 싶었지만 천천히 걸었다. 내가 뛰면 개들도 뛴다. 개들의 추적 본능을 자극해서는 안 된다. 왼손은 흘러내리는 바지를 움켜쥐고, 오른손은 혁대를 빙빙 돌리며 걸었다. 그렇게 걸었던 것까지 기억이 났다. 그 다음은 기억이 안 났다. 어떻게 된 걸까? 내가 누워있는 이곳은 어디일까? <계속>